山間に広がる美しい棚田~中伊豆ワサビ田~

1.ワサビ田景観の特徴

1-1. 棚田にハンノキが点在する景観

中伊豆では畳石式と呼ばれる築田方式による、ワサビ田が河川沿い山間部の谷間に棚田のように分布している。また、ハンノキと呼ばれる日除けのための樹木が田の中に点在して植えられており、田を形成する石垣や水路と共に特徴的な景観を創出している。

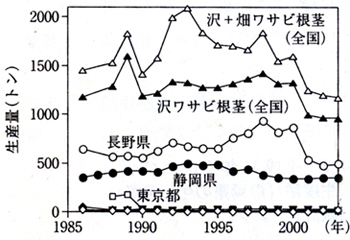

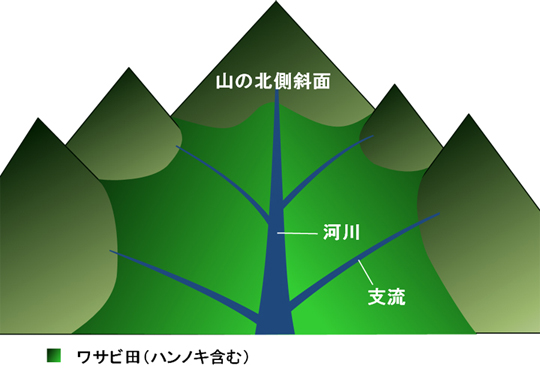

ワサビは夏の強い日射しを嫌い、寒さに強い半陰性植物であることから、一般には日照の少ない山の北側斜面を利用して、清水が湧き出るところに田が作られる。広い谷間までワサビの棚田が広がり、空間が開放的に見える(図1-1)。ここにハンノキが数多く植えられているため、山間部の谷間にハンノキが映える景観となっている(写真1-1、1-2)。ハンノキは水に強く、枝も広くつけるため、日光遮断用の樹木として植えられており、数十年を経て枝と葉が青々と茂り、棚田の景観により一層趣を与えている。

図1-1 ワサビ田が位置する地形

写真1-1 筏場のワサビ田 写真1-2 地蔵堂のワサビ田

1-2. 他地方のワサビ田との違い

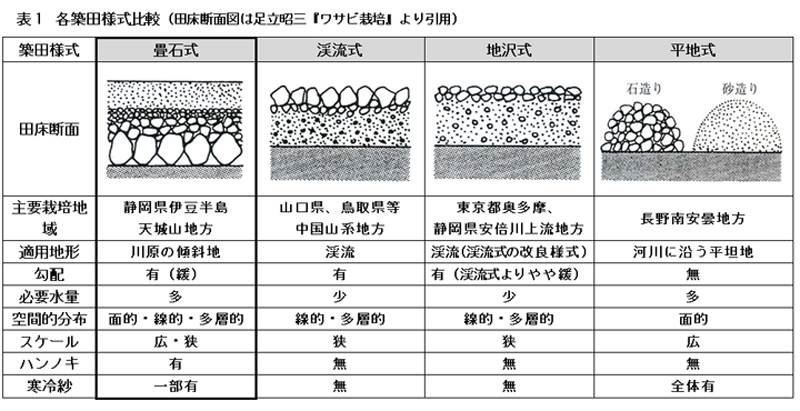

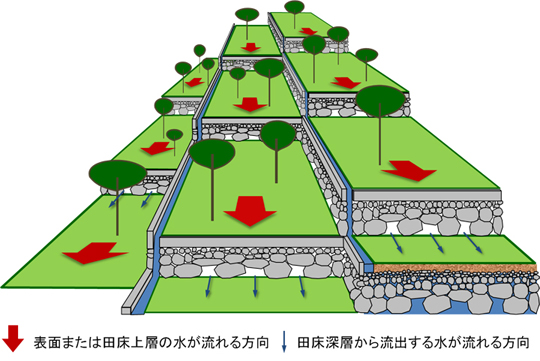

ワサビ田の築田様式には畳石式、渓流式、地沢式、平地式の4種類があり、伊豆地方のワサビ田のほとんどが畳石式である。勾配が比較的緩やかであり管理作業の効率は高く、人工的な築田は畳石式が最も良い方式といわれている(図1-2)。また、他地方のワサビ田との構造上の違いにより、景観と空間上の独自性が見られた。

畳石式は、渓流式のような山の傾斜に沿った線的なワサビ田の配置と平地式のような面的なワサビ田の配置の中間的な配置となっている。線的或いは面的に配置することにより、様々な地形に応じて田が作られている。さらに、幅が広く、周囲の森林により日射があまり遮られない谷間のワサビ田にはハンノキが多く植えられており、伊豆地方ならではのワサビ田景観が生まれた。しかし近年では、落ち葉の清掃に手間がかかり、成長に時間がかかるため、ハンノキではなく寒冷紗と呼ばれるネットを使い、ワサビ田の上にかぶせて光量を調節する傾向にある。

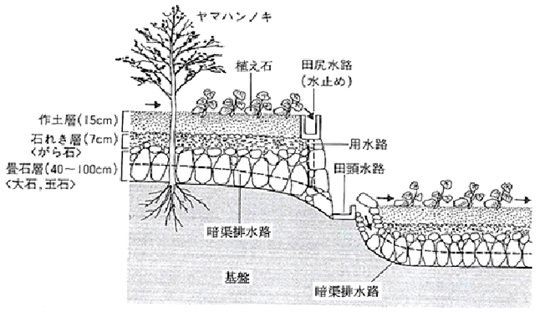

図1-2 畳石式ワサビ田の構造図(足立昭三『ワサビ栽培』より引用)

1-3. ワサビ田構成タイプ

筏場・地蔵堂のワサビ田には3つの構成タイプが見られた。地形にあわせて、棚田はこの3タイプのいずれか、或いは組み合わせで構成されていた。

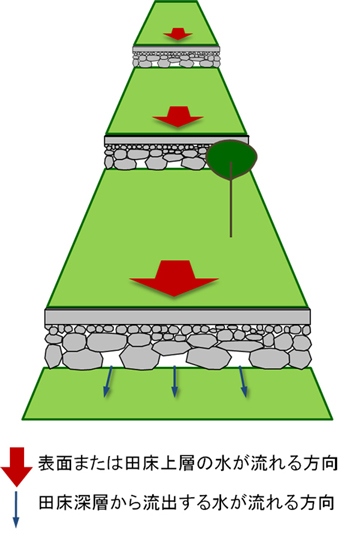

・タイプ1:基本タイプ。斜面の幅が狭い谷間地に適用。

斜面の幅が狭い場所において、1列もしくは2列棚田が線状に繋がる構成。周囲が森に囲まれているため、ハンノキの数が無いかもしくは僅か。他のタイプはこの構成を基本としている。

図1-3 ワサビ田景観モデル図・タイプ1 写真1-3 タイプ1の例

写真1-4 タイプ1の例

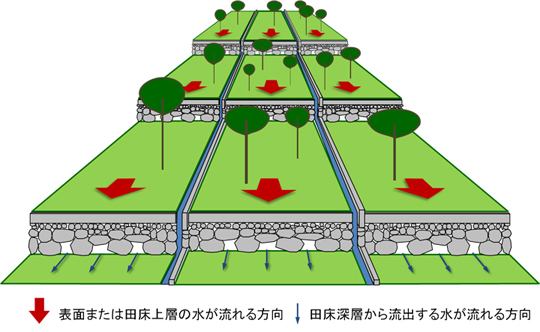

・タイプ2:複数並行タイプ。斜面の幅が広い、比較的緩やかな山間地に適用。

斜面の幅が広く、かつ横の傾斜があまりない比較的水平な場所では、基本タイプ(タイプ1)同士が水平に高低差なく並んだ構成となっている。開放的な山間地で多く採用され、ハンノキの数が多い。

図1-4 ワサビ田景観モデル図・構成タイプ2 写真1-5 構成タイプ2の例

・タイプ3:複数階層タイプ。斜面の幅が広い、緩やかまたは急な山腹地、或いは複雑な傾斜面のある地形に適用。

斜面の幅が広く、かつ横の傾斜がある場所では、基本タイプ(タイプ1)同士が階層状に並んでおり、階層的な構成となっている。山腹の広い斜面で多く採用されており、ハンノキの数が多い。

図1-5 ワサビ田景観モデル図・構成タイプ3 写真1-6 構成タイプ3の例

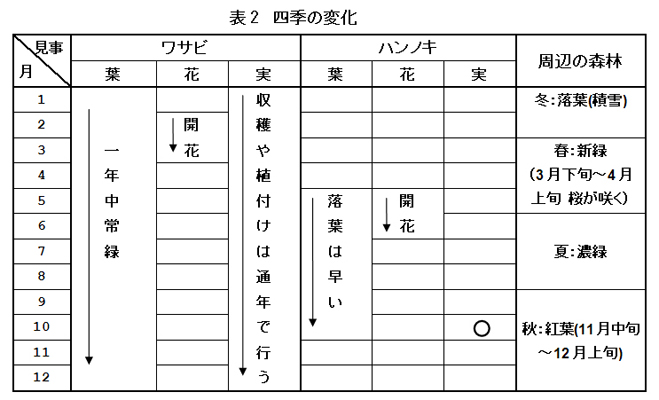

1-4. 四季によるワサビ田の景観の変化

ワサビ田は一年中栽培可能であり、周囲の森林の色合いが変化する中、ワサビ田だけが青々とした独特の景観が得られる。

ワサビは一般的な植物と違い半陰性の植物であり、高温と強い日差しを嫌うが、耐寒性が高く冬場でも生長できる。従って、中伊豆地方のワサビの収穫や植付けは通年で行われており、ワサビの葉も通年常に青々としている。ワサビの季節により色合いが変化しているハンノキと周囲の森林と合わさって、四季折々の美しい風景を演出している(表2)。

2.ワサビ田の景観を形成した背景

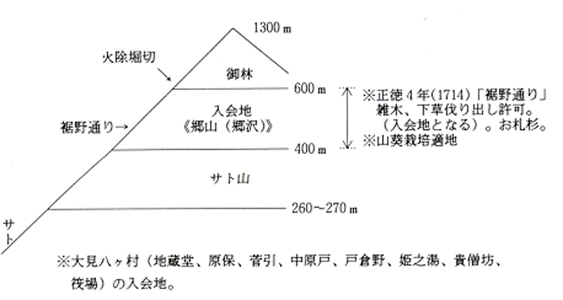

(1)ワサビ栽培開始

中伊豆の中心的なワサビ栽培地となっている場所は1714年に大見口付八ヶ村の入会地となった「裾野通り」(図2-1)であり、文献によってこの地のワサビ栽培に関する事柄が記載され始めたのは1715~1735年である。また、このころはワサビ田の数は少なく、小規模なものが点在していたと考えられる。

図2-1 天城利用図 (「中伊豆町山葵組合百年史」より引用)

(2)ワサビ栽培本格化

1807年頃からワサビ栽培が本格化した。当時は各村に「開発人」をおいて沢を開発した。開発・耕作は、基本的には村人が共同で行っていたようである。しかし、1816年には個人的な耕作が増加しており、このころから比較的大規模なワサビ田が開拓された様子がうかがえる。当時は畳石式ワサビ田の特徴的な景観はまだなかったが、現在と同じように山肌に渓流を利用したワサビ田が目立っていたと考えられる。

(3)畳石式の開発

1892年ごろ、平井熊太郎により畳石式が開発された。中伊豆の豊富にある軽石を利用しており、下から層状に大きさの違う石を積み上げる構造で、沢から流れる水を汚さず冷たい状態で下の田に送ることができる。石垣で囲われた棚田になっていること、水路が複雑に走っていること、田の中にハンノキが植えられていることが景観的特徴である。

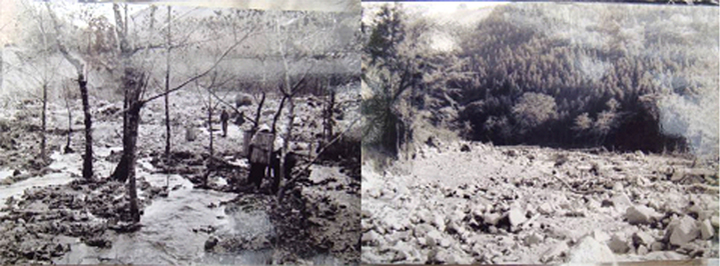

(4)狩野川台風による被害と修復

1958年に中伊豆地方に台風が直撃し、当時存在していたワサビ田の約8割が破壊された(図 2-2)。復旧工事により大規模堰堤が作られ、河川がコンクリートで整備された(図2-3)。また、ワサビ田では元の水系を確保することを第一に考えた工事がなされ、基本的には全て手作業で修復された。この際水のコントロールがしやすいよう水路が配置された。石垣で整備された棚田という形自体は保存されたが、水路の走らせ方やハンノキの状態が変わり、更に河川整備により堰堤が作られたことも相まって、景観的な変化が生じたといえる。

図 2-2 狩野川台風により被害後の様子(伊豆市昭和の森会館蔵写真)

図 2-3 復旧工事後の様子(伊豆市昭和の森会館蔵写真)

(5)寒冷紗の利用開始

田の中に植えられる樹種としてハンノキが選択されたのは、水に強く、枝を四方に伸ばすため日陰を作りやすいからである。しかし、一度枯れると再び植えなおして日陰を作れるほどになるには10年近くかかることや、葉の清掃に手間がかかることから近年はほとんど植えられていない。代わって利用され始めたのが寒冷紗と呼ばれるワサビ田を覆う布である。ハンノキよりも効率的に日照をコントロールでき、管理もしやすいため、主流となっている。中伊豆ではハンノキが数多く残るため、一部で寒冷紗を利用しているという状況であるが、今後は一部にハンノキがある状態に変遷すると考えられる。伝統的な景観構成要素であったハンノキが失われるのは景観的には大きな節目といえる。

(6)産業が第一と扱う中の景観維持

石垣で整備された棚田、ハンノキ、水路のある景観が見られる。ハンノキは減少していくであろうが、石垣の組み方や水路の走らせ方などは昔ながらの方法を現在でも用いているため棚田の構造自体は今後大きく変化することはない。行政や組合は独自の景観保存よりも産業としてのワサビ栽培を第一に力を入れているが、当事者が景観に考慮していなくても、ワサビ産業を維持していくことが結果として景観の変化を最小限にくいとどめているといえる。