ツバキで覆われた島〜東京都利島村〜

1.森林景観の特徴

1-1. 島全体を覆うツバキ人工林の段々畑

利島は島の大部分がツバキの人工林で覆われている。

段々畑状に造成・植林・管理されたツバキ人工林が単一で島全体に広がる景観というのは世界的にも珍しく特徴的である。

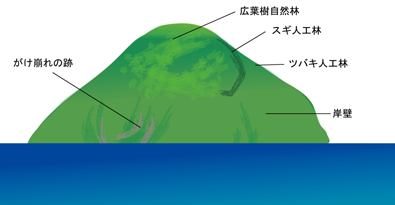

写真1.桟橋からみた全体像(2枚の写真から合成)

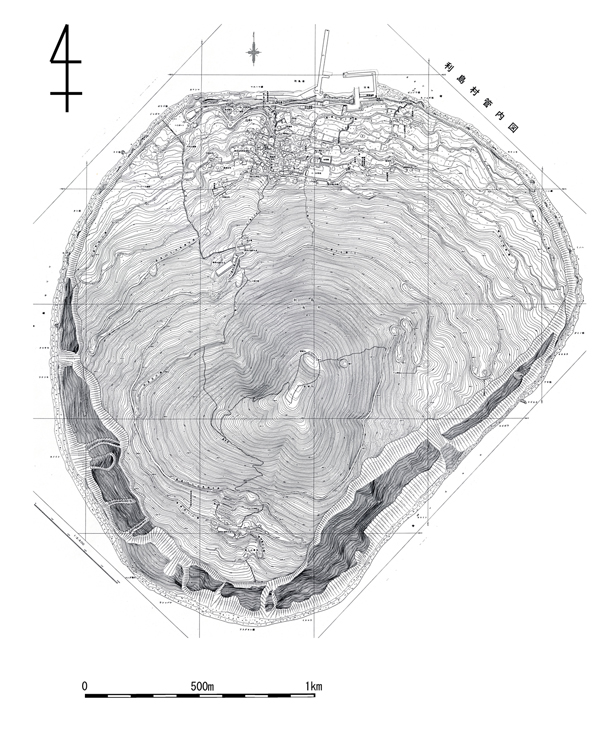

利島はきれいな円錐形をした島で、斜面地はなだらかで岩盤の露出もなく、森林の樹冠の緑に全体が覆われた島になっている。ツバキ人工林はすこし青みがかった緑色で、沿岸の断崖部分より上から7合目あたりまでの大部分にほぼ均一なテクスチュアで存在している。これは潜在植生としてさまざまな樹種が混在している伊豆諸島の中にあって例外的なことであり、また均一に広がる人工林としても日本で一般的なスギ人工林と大きく異なる景観である。

利島のツバキ人工林は段々畑状に造成された地面に沿って樹冠も階段状をなすので、日照の加減次第では階段状の段差が無数に見える。

写真2.階段状のツバキ林の外観

ツバキ人工林の内部に入るとさらに特徴的な景観が広がっている。利島のツバキ人工林では、地形が大体1m程度の段差で段々状に造成されており、それぞれの水平面にツバキがグリッド上に植えられている。一つの水平面のツバキは同じ樹齢なので木の形や大きさがよく似ている上に、下草がきれいに刈り払われているので、このグリッドはいっそう目立ち、ツバキの幹の間から林内の奥へとつづく規則正しく並んだツバキの段々畑を数段先まで容易に見通すことができる。このように「不自然」なほど整然とした景観は、自然林ではまず考えられないもので、利島のツバキ人工林は、森林というよりはむしろ細やかに手入れされた庭園のような印象さえ受ける。

写真3.4.林内景観(上からと下から)

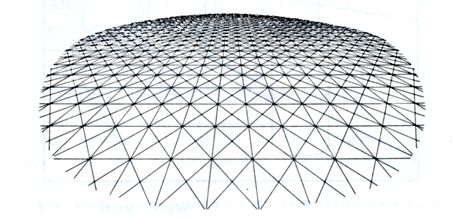

補足1.グリッドによる「奥行き感」の創出について

ひとが奥行きを感じるには、離れた対象との距離が目で見てわかる必要がある。この点で利島のツバキ人工林ではツバキがグリッド状に規則正しく植えられていることで、林内の「テクスチュアの密度勾配の変化*」を手がかりとして奥行きを知覚しやすくなるといえる(図1参照)。つまり、ツバキ自体は同じ間隔で植えられているのだが、距離が離れるとその間隔は当然小さく見える。これを手がかりにしてひとは自分とツバキの距離を感じ取ることができる。これが自然林の場合、生えている樹木の位置は不規則だし、樹種や樹齢や大きさなども乱雑なことが多く、距離や奥行きを感じにくいことが多い。(*参照:樋口忠彦(1975):『景観の構造』技報堂,64-67pp)

図1.テクスチュアの密度勾配の変化(『景観の構造』よりJ.J.ギブソン作図)

補足2.庭園との類似性について

ツバキ人工林は段々畑状になっているが、このとき地面が露出する水平面に対して、傾斜面はコケや雑草などが生えている。このためすこし離れて見たときの全体の色合いとしては、背景として広がる緑色の傾斜面の中に、茶色い水平面が浮かび上がることになる。そしてその水平面にツバキがグリッド状に並ぶ。このように小規模に分節化された複数の空間を並べるということは庭園で伝統的にとられてきた手法でもあり、この点でも利島のツバキ人工林の景観は庭園と似ているといえる。

ただし、近年では景観を支える最大の要素ともいえる椿油の生産が廃れてきており、管理を放棄されて荒れ放題のツバキ人工林が、外景観・内景観の両方のレベルで目立ち始めている(詳しくは後述)。

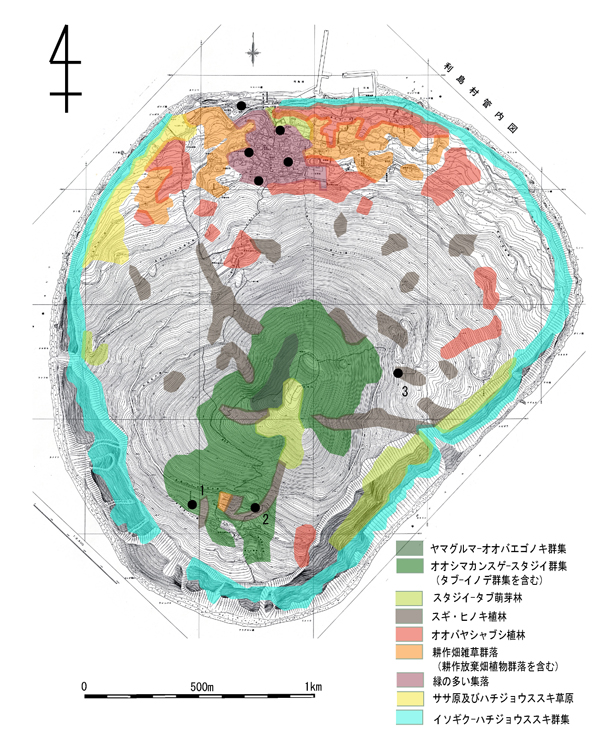

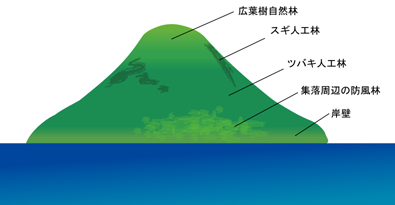

1-2. 山頂付近の自然林と沢沿いのスギ人工林

山頂付近と南側の斜面の大部分には自然林が残っている。

またその他の山腹にも沢を中心にスギが植林されており、これらはツバキ人工林が占める景観に変化を与えている。

北側では頂上から7合目程度、南側ではさらに下のほうまでの多くの部分が自然林に覆われている。ここでは伊豆諸島の本来の植生であるオオシマカンスゲやスダジイによる黄緑色、あるいは頂上付近では一部にササやススキなどによる黄緑色を目視できる。ただしツバキ人工林との境界部分は5合目付近から林層が徐々に変化するので明確に見極めることはむずかしい。

また山腹に広がるツバキ人工林のなかには、深緑色のスギの人工林が山腹のあらゆるところに点在しており、パッチ状にまとまっている。さらに山頂付近から沢に沿って斜面に縦線を構成している部分もあり、暗い緑色と針葉樹特有の高い樹高と尖った形状から特に目立つ。これらは他にも散在する各種の雑木とともにツバキ人工林に紛れ込むようにして生えており、単調なツバキ人工林に変化を与えているともいえる。

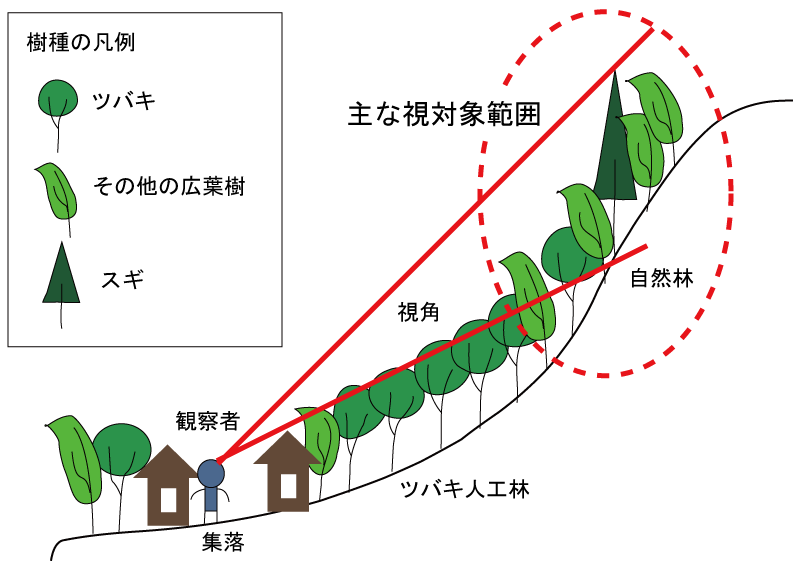

図2.北から見た植生イメージ 図3.南から見た植生イメージ

現在、宮塚山山頂には登山道が通じている。部分的に木製の階段こそ設置されてはいるが、今や島民にもほとんど使われず、シダ類やササが伸び放題の荒れた山路である。視界は道が通る方向にしか開けておらず、左右に広がる森林に阻まれ山頂や海を望むことはできない。多種多様な樹種が方向感覚や距離感を奪う自然林は、整然と管理されたツバキ人工林とはまったく対照的である。

写真5.観光資源としても紹介されている巨樹(シイ)

写真6.7.人ひとりがようやく通れるような狭い道2枚、写真8.沢の部分に植林されたスギ

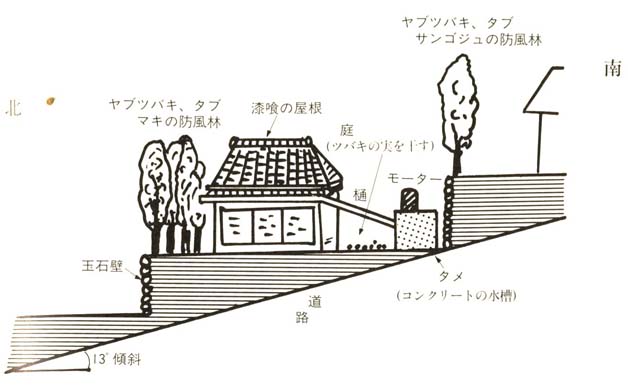

1-3. 集落を包むヤシャブシの防風林

利島には北面に一つだけ集落が存在するが強風対策としてタブノキやツバキなどが植えられている。

これらは玉石造りの石垣とともに集落を包みこみ独特な景観を構成している。

集落は北斜面の急峻な坂(傾斜は13°近くある)に貼りつくように存在し、集落の至る所に玉石造りの石垣が設けられ、そこには強風対策として植林されたタブノキやツバキの防風林が鬱蒼と生い茂っており特徴的な景観を形成している。

また集落内から山頂方向を見た場合、これらの眼前の石垣やその上の建造物および防風林が障壁となって、北斜面の5合目以上が主な視対象となる。このあたりは自然林と放置人工林が多く、ツバキ人工林による統一の平面というよりは、むしろ混在する雑木の緑や黄緑が目につきやすい。実際にヒアリング調査でも、山の景色について春には桜が、秋には紅葉が見えることが確認された。

写真10.11.集落の景観2枚

2.森林景観を支える背景

2-1. ツバキ油生産を中心とした産業

利島は江戸時代から椿油の生産が盛んで、明治から昭和にかけて技術革新とともにツバキの拡大造林が進行し島全体を覆った。

また利島では実の採集法も独特で、特徴的な林内景観を生み出す要因ともなっている。

利島でいつごろからツバキ栽培が始められたかは定かではない。江戸時代、年貢である絹の代替品として、江戸で需要が高まっていたツバキ油を主な移出産物にしていったのがはじまりと考えられている。

現在の「ツバキ林に覆われた利島の景観」を作った最大の要因は、昭和10年ごろからの大規模な拡大造林であると伝えられている。これは航路事情が好転し食糧移入状況が改善されたことで、食糧自給用の「切替畑」が換金作物を生産するツバキ林への転換が進められたためであった。樹齢から考えても、この説は正しいと考えられる。

戦後を迎えると、エネルギー革命や安価な中国産椿油の輸入、洗髪剤としてのツバキ油の使用の減少などを受け生産量は激減し、山頂付近など手入れの困難なツバキ林は一部放棄されたが、その後も増加減少を繰り返しながら現在に至る。ちなみに利島は椿油生産量全国1位の座を確保しつづけている。

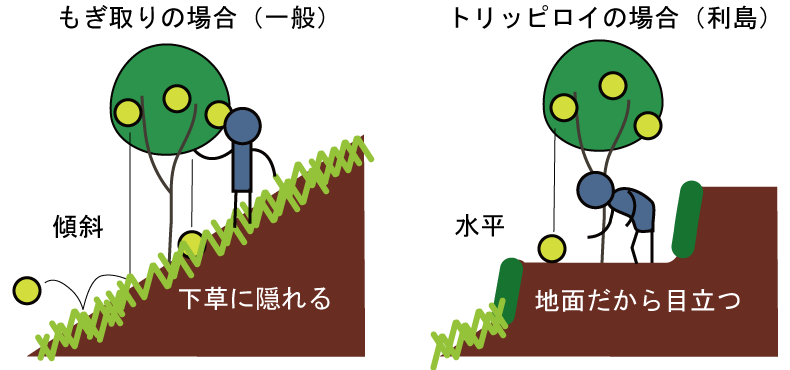

ツバキ実の採集方法は枝から実を直接もぎ取るのが一般的であるが、利島では「トリッピロイ」と呼ばれる方法をとる。これは、自然に落下した実を9月から翌年2、3月にかけて採集する方法で、効率的に大量の実を採集することができ、幼児や高齢者でも採集が可能となる。この落下した実が転げ落ちないように地面を水平にしておくために、段々状の地形が造成されたと考えられる。

また、落ちた実を拾いやすくするために、毎年7、8月にツバキ林の下草を刈り、ツバキの枯葉などとともに焼く、もしくは草葉を寄せ集めておく「シタッパライ」と呼ばれる作業がおこなわれる。こうすることで地面が露出して、地形を目で把握しやすい利島の段々畑状の椿林が形づくられていると考えられる。

写真12.トリッピロイ(要覧利島2005より)、写真13.シタッパライ

補足3.明治から昭和にかけての椿油産業の変遷

| 年 | 記述者 | 文献 | 記述内容 |

|---|---|---|---|

| 明治8年(1875) | 足柄県吏石原重庸 | 『伊豆諸島風土記略』 | 産物の椿油や薪・松などを本土に移出し、穀物と交換する。 |

| 明治8年(1875) | 利島戸長梅田新吉など | 『利島大概』 | 当島の助成となるのは、鰹漁がないときは薪と椿油のみである。 椿の油粕は自家肥料とし、販売しない。 |

| 明治11年(1878) | 吉永経和 | 『伊豆七島記』 | 畑の地味は驚くほど肥沃な黒土であり、伊豆諸島の第一といえる。 周囲はすべて椿が栽培され、家屋・山林の状況も他島に劣らない。 物産は椿油・乾鰱・柘・炭などである。 |

| 明治12年(1879) | 内務省御用掛 福羽逸人など |

『伊豆諸島巡回報告』 | (ツバキは利島の全島に多くみられ、自然林・植林ともに繁茂しており、その成長は)他島ニ冠タリ |

| 明治34年(1901) | 萩原正夫 | 『伊豆七島志』 | 産業…山茶・山榛木・山桜桃等を裁植して実を採り、又薪炭の料となす。 雑事…就中山茶は最多くして、島民其子実より油を搾りて輸出す、 是れ本島物産の魁たり、之に次ぐは木炭なり |

| 昭和7年(1932) | 農林省山林局技官 国三郎 |

『山茶及び茶梅と椿油 〈農山村副業叢書第六輯〉』 |

伊豆諸島、即ち大島・利島・新島・神津島・三宅島・御蔵島・八丈島に最も多く、殆んど到る処に天生し、気候風土の関係上、南端の八丈島から北端の大島に北上するに従って益々多くなり、殊に利島等は全島山茶を以て覆われてゐるかの観があり |

| 昭和13年(1938) | 東京府発行 | 『七島に誇る椿島利島村』 | 七島に誇る椿島 |

このように明治から昭和にかけてツバキ植林が進んだことが文献資料からわかる。

補足4.昭和期の椿油産業の変遷

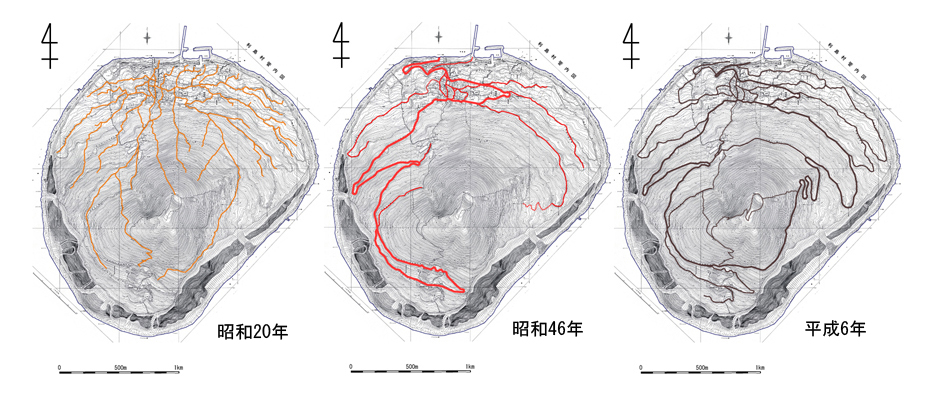

昭和35年にはじめて利島に自動車がもたらされた頃から、椿油産業の機械化が進んだ。それまで玉石が敷き詰められていた道路は順次コンクリートで舗装・拡幅され、法面が露わになった。道路工事は雇用確保の目的もあり急速大規模に進められた。また同時期に草刈機が導入され作業の効率化に貢献した。これらはライフスタイルも含めた利島の椿油産業の景観を大きく変える要因となった。

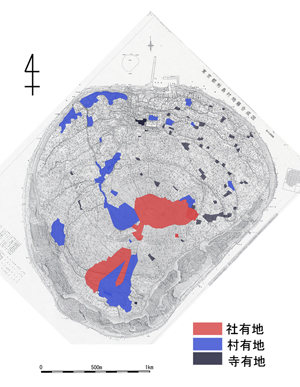

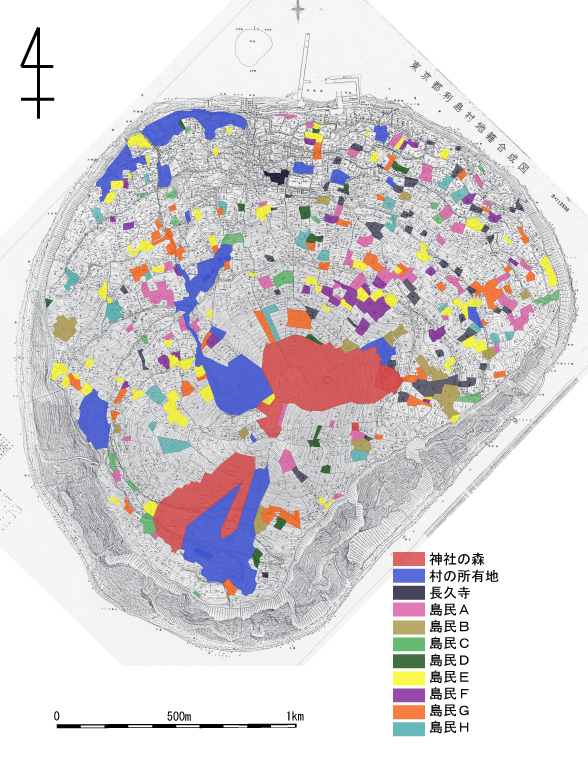

2-2. 島民による分散型の土地所有

利島では小規模の土地を島中に分散して所有している。

このため所有者の管理の違い(または放置された林)がパッチ状に現れてくる。

利島の土地所有は、山頂付近の広範囲を面的に占める社有地・村有地と、島全体に細かく分散して所有する村有地・寺有地と島民の私有地によって構成されている。

| 区分 | 規模 | 場所 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 社有地 | 大 | 山頂付近と南斜面の神社の背後 | 神社の鎮守の森・禁足地 |

| 村有地 | さまざま | 島全体(西側多め) | 水源保全、公共施設、園地の整備など |

| 寺有地 | 小 | 島全体ただし東北面のみ | 椿林・スギ林など |

| 私有地 | 小 | 島全体に満遍なく分散 | 椿林・スギ林・畑・家屋など |

私有地以外は基本的にツバキが管理されていないので、潜在植生や雑木が繁茂しやすい環境であるといえる。寺有地はかつて当番制で管理されていたが近年では事実上放置されている。

私有地は細かい土地区画に分割して島全体に満遍なく分散して所有される傾向がある。一区画は集落に近いほど小さい傾向がある。多くはツバキ林として利用されるが、利用法に関しては所有者の自由である(耕作の放棄も含めて)。各ツバキ林地は道路で分断されるか、または隣接するツバキ林地と境界線を共有している。隣地とは段を変える、ツバキの植栽間隔を変える、もしくはツバキとは異なる樹種を植栽する、といったことによって隣接する所有地との境界を視覚的に区別している。

このように異なった利用法が島の至る場所で同時多発的に起こることから、現在のツバキ人工林の中に雑木が紛れる箇所や、スギ植林の箇所がパッチ状に存在するようになったと考えられる。

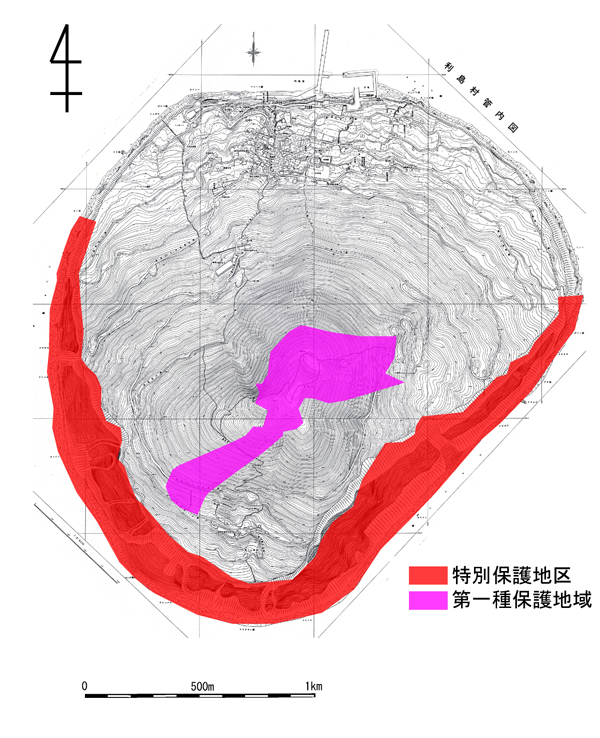

2-3. 禁足地とされた神社の森

古くから山頂付近と南側の斜面は禁足地とされて島民の生活とは隔離されてきた。

これらの地域は今に至るまで広範囲に自然植生を残している。

山頂付近は集落からの主な視対象であるため景観に与える影響は大きい。とくに七合目から上は、古来「カミヤマ」として島民の信仰対象とされてきた部分にあたり、島民の印象に強く関わっていることが予想される。

こうした自然林の位置は山頂付近の社有地とほぼ一致し、これらは過去から近代に至るまで社有地であり禁足地であるとされ人為を逃れてきた森である。現在でも住民が入るのを嫌がるといった習慣の名残がみられる。

山頂付近の自然林の地域は、国立公園としても第一種特別地域として周辺林(第二種)と区別されており、植生の差異はこれからもしばらく保全されそうである。

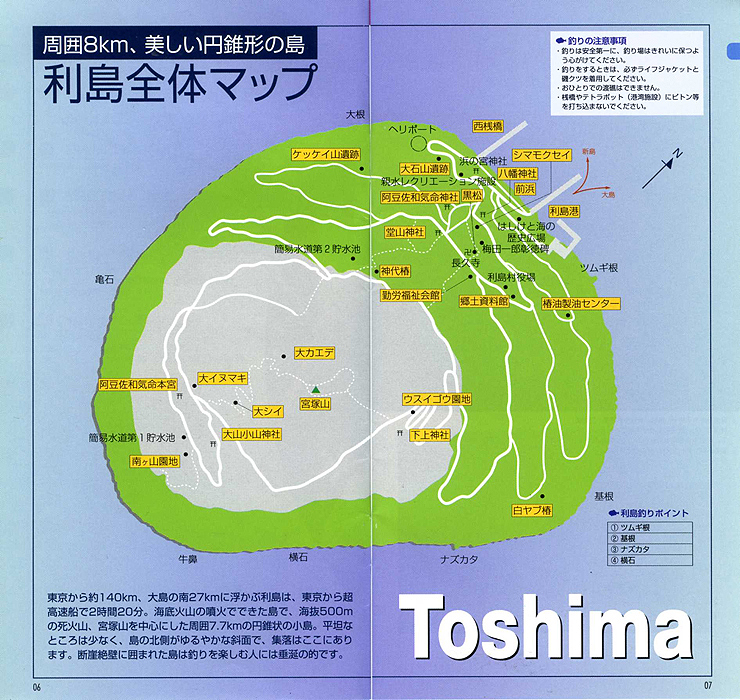

3.基礎情報

3-1. 地形、気候、森林面積、植生

写真17.伊豆諸島・小笠原諸島地域経済活性化対策協議会発行のパンフレット(2006)より

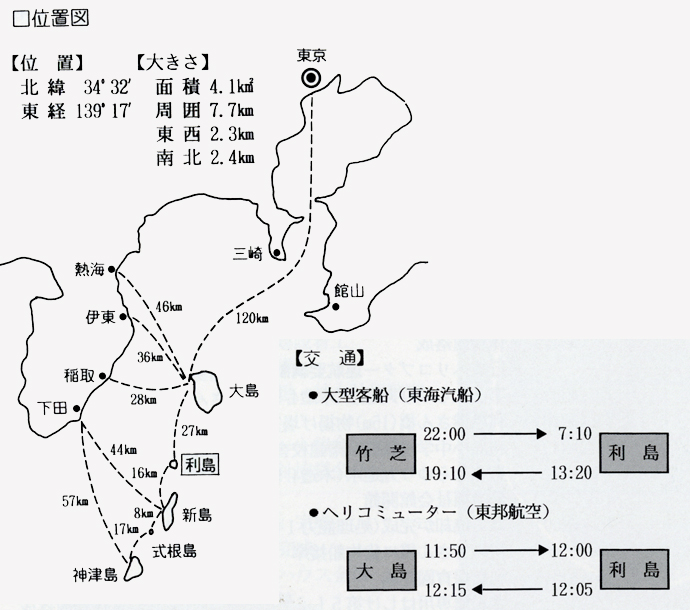

| 地形 | 属性 | 東京都伊豆諸島最小の 有人島で1島1村 |

| 位置 | 東京から南へ約140km 伊豆大島から南へ27km |

|

| 面積 | 4.12k㎡ (ディズニーランドの約8倍) |

|

| 周囲 | 7.7km (海岸線沿い徒歩約2時間) |

|

| 山頂標高 | 508m | |

| 断崖落差 | 20m(北)〜300m(南東) | |

| 谷または川 | 特になし (ただし現在は水路あり) |

|

| 港 | 1ヶ所(北) | |

| 備考 | 山を頂点とした円錐状の形、平坦地はほとんどない | |

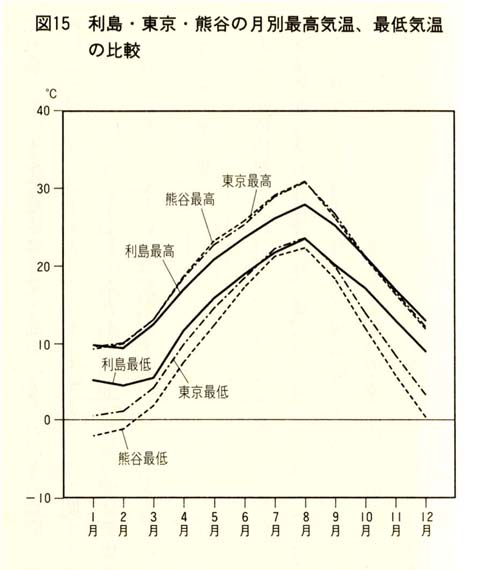

| 気候 | 気候地帯 | 時に亜熱帯となる温帯 |

| 年平均気温 | 16.2℃ | |

| 8月平均気温 | 27.9℃ | |

| 2月平均気温 | 4.5℃ | |

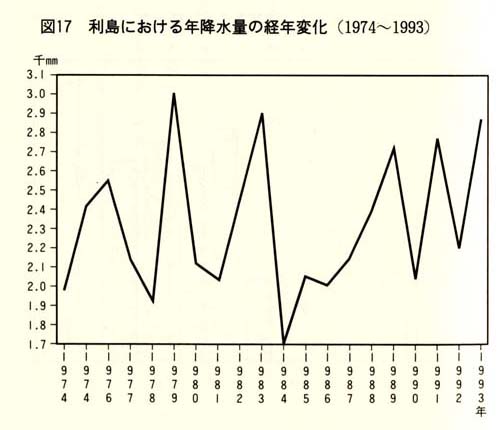

| 年平均降水量 | 2,321ml(1974-1993) | |

| 備考 | 日本有数の強風地域 | |

| 森林面積 (図17参照) |

人工林 | 198ha(73%) |

| 天然林 | 74ha(27%) | |

| 合計 | 272ha | |

| 備考 | ツバキ人工林は島の約6割を占める | |

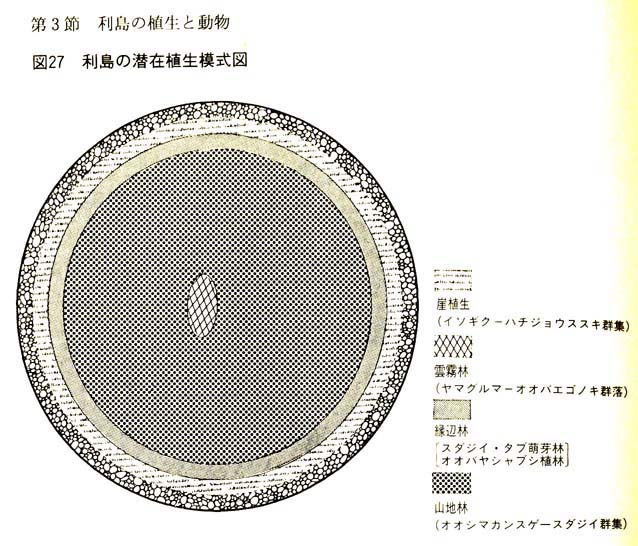

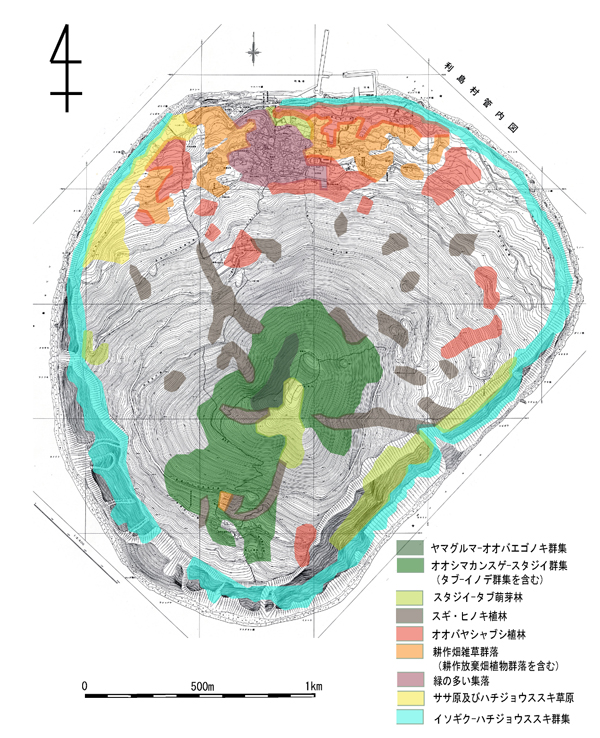

| 潜在植生 (図18参照) |

山頂付近 | ヤマグルマ-オオバエゴノキ群落 |

| 海岸崖地 | イソギク=ハチジョウススキ群集 | |

| 上記以外 | オオシマカンスゲ-スタジイ群集 | |

| 現存植生 (図19参照) |

山頂付近 | ヤマグルマ-オオバエゴノキ群落 |

| 海岸崖地 | イソギク=ハチジョウススキ群集 | |

| 上記以外 | ヤブツバキ人工林(大部分) | |

| オオシマカンスゲ-スタジイ群集(一部) | ||

| スタジイ-タブ萌芽林 | ||

| オオバヤシャブシ植林 | ||

| スギ・ヒノキ植林 |

(NOW MAKING)

図17.樹種別森林面積:製作中4.問題提起

4-1. 失われつつあるツバキの景観

近年、椿油産業の衰退などもありツバキ林が放置され、雑木が目立ちはじめている傾向がみられる。

樹齢からみても更新が迫られている時期でもあり、解決に向けて早急な動きが望まれる。

ツバキ人工林は毎年ていねいに管理しないとすぐに雑草や雑木が茂って林内の景観を変えてしまう。写真18.は管理されたツバキ人工林と2年前に管理放棄された寺有地の境界である。地面が露出している手前の管理林に対して、奥の寺有林では内部が雑木で生い茂っている。やがてツバキよりも成長の早い雑木は、もともと樹高が低いツバキを追い抜いて外景観にも影響を及ぼすと予想される。このように利島のツバキ人工林による景観は、島民による不断の活動によってはじめて成立することがわかる。

写真18.管理されているツバキ人工林(手前)と放置林(奥)、写真19.一昔前の利島(『要覧利島2005』より・撮影時期不明)

近年、経済的な理由から、若年層の島民の「ツバキばなれ」が目立ち、椿油産業従事者の高齢化問題が深刻化している。荒れたツバキ人工林はやがて照葉樹林に戻るため景観も崩れてしまうことになるが、これに関しては10年以上昔に撮影された写真などで確認する限り、もうすこし整然としているように見えることから、景観の変容はじわじわと顕れ始めていると考えられる。

また木材生産を目的とした林業とは異なり、実を採取するツバキ林では年間の手入れサイクルに伐採の工程はなく、粗放的な管理が続けられてきた。このとき一般にツバキの結実が衰えるのは植林後50〜100年くらいといわれるが、利島のツバキ林の林齢は51〜70年生に集中している。長い間更新を経験してこなかった利島のツバキ林は現在、更新の時期を迎えている。従事者だけでなく人工林のほうも高齢化が進んでいるのである。

現状を重く受け止めた行政は平成18年、「利島村第3次総合計画」として「地域資源産業」の理念の下に「椿林の更新事業」を最大の課題に挙げて、伝統ある椿油産業を再び安定したものにすべく基本理念と基本計画を制定させるなど動き始めている。この壮大なプロジェクトの実現には、官・民あるいは島内・島外といった立場を越えたより多くのひとびとによる協働が求められることになるだろう。ここで一層重要性を強めるのが、島民自身が自分達の島に愛着を持ちアイデンティティを確立することである。

幸いにも利島は古来「椿に覆われた美しい島」というユニークで分かりやすい歴史を歩んできた。それは面積が小さく、十分な平地も無く、海岸線は崖に覆われ、外洋の荒波を受けて暮らさざるを得なかったひとびとの、望まれずに選んだ苦肉の策であったかもしれない。しかし、現に彼らはその悪条件に負けず、椿油産業という一つの分野に秀でることによって遠く内地での評判までも築き上げ、逞しく生きてきたのである。この小さな一つの島を舞台に、時代を超えて積み上げてきた暮らしの結果が、この島を一面に覆うまるで庭園のように美しい椿の森による景観だと知れば、島民やあるいは観光者として訪れるひとびとの意識は、すこしずつでもいいから変わっていかないかと願うのは叶わぬ望みであろうか。(了)

参考資料:『利島村史』、『要覧利島2005』、『利島村第3次総合計画』、利島村ホームページ、樋口忠彦『景観の構造』など