山形県・庄内砂丘林

1.地域の概況と基礎情報

(1)地域の概況

1.立地

庄内地方は山形県の西部に位置し、日本海に臨む。具体的には飽海・西田川・東田川の3群および酒田市・鶴岡市を指す。豊かな土壌と恵まれた水利水運により米作が栄え、130万石の穀倉地帯として全国にその名を知らしめている。

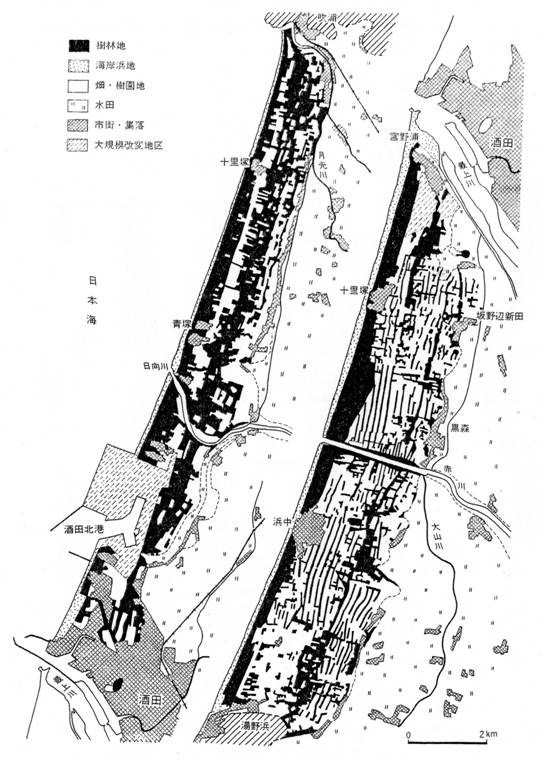

図-1 庄内砂丘周辺図

図-1 庄内砂丘周辺図

今回の対象地である庄内砂丘地域は、庄内地方の日本海に面した西側に位置し、北は遊佐町吹浦から南は 鶴岡市湯野浜に至る延長34km、幅1.5〜3.5km、高さ最高68mに及ぶ長大なものであり、日本でも有数の大型砂丘である。この大型砂丘が日本海から吹きつける強風を遮断しており、後方の穀倉地帯の防壁となっている。

庄内砂丘地域のほぼ中央には最上川が流れ、その上下の地域はそれぞれ川北・川南と区分されている。また北部には日向川、南部には赤川がそれぞれ砂丘を横断し、北端には月光川(河口では吹浦川)が流れて日本海に注いでいる。

2.自然

この地方の強風は古くから有名であった。暴風(日最大風速10m毎秒以上)日数は多く、例えば暴風日数は年間で平均して180日を数える。そして暴風は夏季には多くなく、11月〜3月において110日以上を占めている。そしてそれらは冬季の北西季節風に集中しており、とくに12月〜3月において著しい。庄内砂丘における砂防対策は、冬季における西北西から北北西にかけての季節風に対するものだった。

3.社会・経済

a.地域の沿革

藩政時代以前

戦国時代から江戸時代の初めにかけて、庄内は最上氏の領地であった。庄内の中心である酒田は、船運の全国的展開に伴い、当時既に全国有数の港町として発達していた。最上氏は赤川の治水工事を始め数々の諸事業を実施したほか、新田の開発など農業振興に力を尽くした。そして産業振興の観点から、庄内の海水に目をつけて製塩を奨励した。しかし当時の製塩は大量の燃料を必要としたことから、元来海岸沿いに生息していた樹木は真っ先に犠牲となった。そして飛砂の被害が増大し、田畑や村が砂に埋まり、中にはその結果村が滅びるという事態に陥った村まで存在した。

藩政時代

そしてその後の藩政時代に砂防植栽が行われるのであるが、砂丘地への植林が本格化するのは1700年代に入ってからであり、砂丘地全体で多くの先覚者と呼ばれる指導者の下に植林が進められた。先覚者とは藩により植林を命じられ、現地に入植した植付け役という人達等である。川南の佐藤太郎右衛門等が著名である。また、藩の植付役以外に民間人も植栽に携わった。中でも特筆すべきはわが国有数の大地主であった本間家による砂防植栽であろう。本間家はこのとき多額の資金を献上して、藩の財政にも貢献した。

明治時代〜戦前

明治政府の発足にあたって、林野の官民有区分が実施されたが、藩政時代に砂防植栽により築き上げられた林野の多くが官有林として没収された。そのため後々まで民衆による官林下戻しの要求が絶えなかった。そして下戻しに成功するやいなや、急速な開墾が行われた。また、明治政府はその財政的基盤を地租に置いていたため、開墾による耕地の拡大を積極的に推進していた。その結果林野は衰退し、再び海岸林の保安機能を重視する気運が生じた。

そこで明治30年代、庄内海岸の各地で村営砂防事業が実施される。しかしそれも先細りとなり、第二次世界大戦前後は燃料採取、食料増産、戦後引揚者の受け入れ等のため、砂防植栽は荒廃した。

戦後〜現在

海岸汀線沿いにおいては、昭和26年、海岸汀線沿いの土地を国が民間から引き受け、そこで海岸砂地造林事業が開始された。植林事業は昭和40年まで続き、その後は国により国有林として維持、管理が行われている。

また、戦後の植林事業完了後においても、酒田北港、庄内空港、山形自動車道の造成などにより、海岸砂丘林の存在はしばしば脅かされた。

b.産業

この地域の代表的な産業は砂丘地を活用した農業である。

戦前において、畑地では主に桑、穀物、豆類が栽培されていた。第二次世界大戦中にはイモ類も加わったが、決して多くはなかった。また、土地が元来砂地であるためもともと農業には適さないことに加え、非常に粗放的な土地利用、経営が行われていたため、生産性は芳しくなかった。

しかし、戦後は砂丘のほぼ全域の農地にスプリンクラーが設置され、砂丘地農業は従来の低生産性から脱して大きく変容した。作物は果樹へと変容し、現在は柿、ブドウ、リンゴ、桃、メロンなど様々なものが栽培されている。

<酒田市、遊佐町の砂丘地域における農業粗生産額>

| 酒田市 | 遊佐町 | |

| 果実 | 5億1000万円 | 1億2000万円 |

| 花卉 | 5億8000万円 | 1億円 |

| 野菜 | 38億9000万円 | 15億4000万円 |

| 雑穀・豆・芋 | 2億4000万円 |

(2)基礎情報

2.森林景観の特徴

庄内砂丘地域における特徴的な森林景観は、その歴史的変遷、土地利用形態、実際の視覚的に捉えられる特徴から、海岸汀線沿い一面に広がるクロマツ砂防林、列状のクロマツ林−畑地−列状のクロマツ林・・というユニークな土地利用構造を織り成す川南地方、南北方向に厚みのある樹林帯を展開する川北地方に分けることができる(図‐2)。以後、順に説明していく。

川南砂丘林

川北砂丘林

![]()

(1)海岸砂丘林

庄内地方では藩政時代から、日本海から吹く風と飛砂に生活を脅かされており、人々は常に自然の厳しさや脅威と戦っていた。昭和26年以降に国によって育まれた海岸砂防林は、後述するようにそうした藩政時代以来の人々の、知恵と努力の集大成である。

その植栽手法は、海岸汀線側にハマナス、アキグミ等の耐性の強い先駆樹種を植え、それらによるガードの下、後方にクロマツを植えつけるという、厳しい自然状況を熟慮した巧妙な手法である。

海岸汀線側から後方の海岸砂防林を臨む(図-3、4)と、海岸線から内地にかけて樹高が低いもの(幼齢木、海風等が厳しく成長が困難な樹木)から高いものへと徐々にシフトしていき、あたかも上向きの斜面に成立する森林景観のようである。

また、北は遊佐町吹浦から南は鶴岡市湯野浜へ延長34kmと大面積に広がるため、海岸汀線側から後方に広がる砂防林を臨むと、視界の中で樹林帯が途切れることはなく、雄大な景観が味わえる。

<海岸汀線側から内地を臨む 先駆樹種と背後のクロマツ林>

<林内景観 明るく林床も手入れされている 雪が海側の面に付着している>

林内においては、ハマニンニクやアキグミなどの先駆樹種が多少見受けられるものの、枯れ枝や侵入樹種等はあまり見当たらず、よく手入れされている。そして密度管理が行われているため、樹冠があまり塞がっておらず、林内は明るい。

また冬場の厳しい海風の影響により、樹が陸側に傾いており、雪が幹の海向きの面にだけ付着している。

こうした整備された林床、明るさ、樹の形状や雪の付着具合も、厳しい自然環境やそれに対する人々の取り組みを反映しているという意味で、地域に特徴的な森林景観と言えるのではないだろうか。

(2)川南地方

樹林−畑地−樹林・・と、樹林と耕地が互いに互いを挟み込む構造が、何層にも渡って展開しているのが特徴的である。従って、畑地の中から樹林を臨むと、手前の樹林を透かして後方の樹林を見ることができ、層状の構造を確認することができる。また、樹林の幅は東西方向にはおよそ20mと短いが、南北方向には広がりをもっている(図-5、6)。

<畑地から樹林を臨む 視線は東西方向 樹林帯越しに後方の樹林帯が見て取れる>

<畑地から樹林を臨む 視線は南北方向 南北に畑地を挟む樹林帯が見て取れる>

<畑地内から樹林を望む 雪の霞み具合のグラデーションから列状構造がわかる>

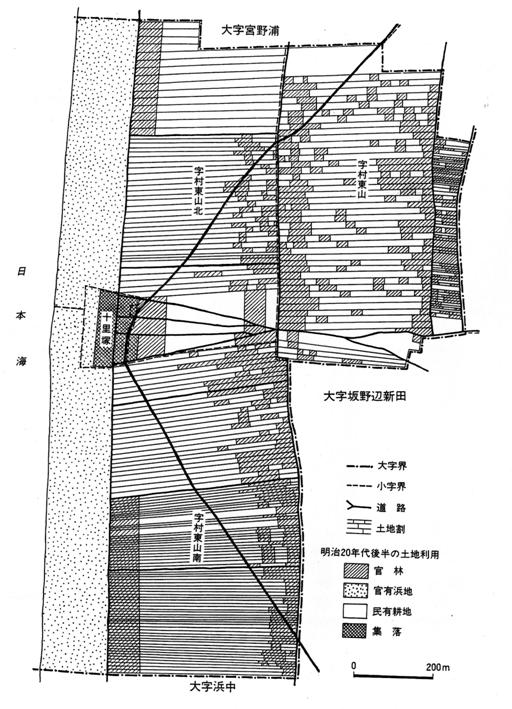

後に詳しく述べるが、藩政時代、佐藤太郎右衛門により砂防植栽が行われ、集落が次々と開拓された川南地方では、当時から既に農業を意図されていた。短冊形の細長い土地区画や、肥料木や燃料を得るために畑地の傍に樹林帯を設ける地続きシステムはこの頃から見受けられ、後の川南地方の土地利用形態のルーツになっている。

これに加えて、明治末期に住民の間で樹林帯の保全を目的に、指定林として幅10間(1間=約1.8m)ほどの樹林帯を南北に列状に設けるという暗黙の決まりができたことが、今日でも見られる上記の特徴的な森林景観を生み出した。

ところで、この樹林−畑地−樹林・・の構造では、多くの場所で10間幅の林帯に49間の畑地の連続なのだが、この具体的な数字は何に由来するのであろうか。

海岸地帯の砂丘農業上の理想的な配置は、最前線に一定の幅の林帯を残し、内陸側に列状の内陸防風林を配置して、林帯間を利用するやり方である。列状林帯を汀線と平行に並べると、塩分捕捉効率、霧水捕捉効率が促進されることが確かめられている(河合英二、2000、海岸防災林の最近の問題点)。そして林帯間隔は一般に樹高の10〜15倍まで、林帯幅は樹高の5倍以上で防風効果がのぞまれる(参考として、以下に森林総研による海岸砂防林の林帯配置提案を紹介する)。

庄内砂丘のクロマツの樹高をおよそ12mとすると、林帯幅はおよそその1.5倍程度しかない。明らかに不足である。土地利用効率を考えると林帯幅はより狭くなるのが現実であり、庄内砂丘においても、砂丘の高度利用を通じて得られた知識と経験から、安全で最小限のものにしたと考えられる。

<移動をもって体験される景観について>

視点が空間の中を次々に移動していくとき、その視点に次々と展開していく景観のことをシークエンス景観という。視点の移動は歩行、自転車、自動車等の手段でなされ、人々は普段と違う視点や角度から風景を眺めることを楽しむ。サイクリング、スキー、ドライブなど、今日シークエンス景観はレクリエーションとなっており、当然それを楽しむことを意図したルートも多く開発されている。

先述の通り川南地方は、樹林−畑地−樹林−・・というパターン構造が特徴的であるが、こうした特徴をシークエンス景観という観点で捉えてみると面白い。

川南地方では、内地から海外線へ通じる道路の両脇に、樹林と畑地のパターン構造が広がっている。従って自転車なり車なりで道路を行くと、樹林と畑地が交互にテンポよく展開する。平地に立ってある方向の樹林を臨んでも、せいぜい数層先の樹林帯までしか見えず、パターン構造を把握することは正直言って難しい。しかしこうして動きを取り入れることによって、幾層にも渡る樹林帯を目の当たりにでき、パターン構造を容易に理解することが可能となるであろう。そして、こうした景観の変化が作り出す全体的なリズムは、シークエンス景観のエッセンスそのものであろう。

また、ゴートン・カレンは著書「都市の景観」(1975)で、「人間の心は、コントラストや事物の間の相違点に敏感に反応する」ことから、生き生きとしたコントラストや「目の前にある光景」と「出現しつつある光景」の並置がもたらすドラマが、人々にインパクトを与えると述べている。

川南において樹林と畑地は、色彩的、立体的等あらゆる面から見ても互いに異質なものであり、生き生きとしたコントラストやメリハリをもたらすには十分であろう。

このような景観体験を、人々は毎日日常的にしているため、この「移動をもってして体験される景観」も、地域に特徴的な森林景観と言えるのではないだろうか。

このように、川南地方のクロマツ林はシークエンス景観として非常に魅力的なものであり、観光・レクリエーション資源として大きなポテンシャルを持っていると思われる。

ところで、人に認識されるシークエンス景観は、たとえ場所やルートそのものが同じでも、視点の移動速度に対応して異質なものへと変化していく。歩行速度にとって快適な景観と、車の速度にとって快適な景観はまったく異なることは容易に想像がつくであろう。

どの程度の速度を保つことによって川南地方のクロマツ林景観の魅力を最大限に味わえるかを考察していくことは、今後の課題である。

(3)川北地方

川北地方では、砂丘の最も高い所に、厚く幅のあるクロマツ林が南北方向に広がっているのが特徴的である。砂丘の下方から臨むと、耕地を形成する丘の頂上付近にのみ樹林帯が見受けられ、斜面全体に面的に樹林が広がる森林景観とは一線を画す。

後に詳しく述べるが、自然状況の厳しい川北地方では、藩政時代に村入会の砂防植栽を熱心に行ったため、藩政時代末期には地方全域が良好な樹林帯となった。それらは皮肉なことに、やがて明治の官民有区分で1等官林として没収され、しばらくは地元住民による開発が許されなかった。やがて民有化され開発にさらされ、現在の樹林帯だけが残った。

後に詳しく述べるが、自然状況の厳しい川北地方では、藩政時代に村入会の砂防植栽を熱心に行ったため、藩政時代末期には地方全域が良好な樹林帯となった。それらは皮肉なことに、やがて明治の官民有区分で1等官林として没収され、しばらくは地元住民による開発が許されなかった。やがて民有化され開発にさらされ、現在の樹林帯だけが残った。

砂丘の最も高い所の樹林帯だけが広範囲に残された理由としては、そこに樹林帯を残すことが暴風・防砂対策として最も効果的であることが挙げられる。

<海岸と平行して走る国道から丘頂のクロマツ林を臨む>

樹林帯の中には畑地がポツポツと虫食い状に点在する。作業道が樹林帯の中を走っており、その付近の林地が開墾されたのである。従って、畑地の中に立つと、四方をクロマツ林に包囲されていることが見て取れる(図-10、11)。

また、一般に川北地方のクロマツ林の林床は手入れが行き届いておらず、荒れていることが多いが、畑地の周囲の林床は比較的整備されている。

<畑地にて 四方を樹林に囲まれている>

<参考・特徴把握項目による森林景観の整理>

| 海岸砂防林 | 川南地方 | 川北地方 | |

| 樹種 | 単一(クロマツ) | 単一 | 単一 |

| 広がり | 大面積 | 南北に列状に何層も | 大面積 |

| 樹形 | のこぎり型 | のこぎり型 | のこぎり型 |

| 樹幹の見え方 | 見えない | 見える | 見える |

| 林床 | 見えない | 荒れている | 荒れている |

3.景観の管理と形成

現在の庄内砂丘のクロマツ林は、藩政時代から現在に至るまでの、厳しい自然とそれに対峙する人間との戦いのドラマを映し出している。飛砂や潮風によって脅かされる生活基盤、砂防植栽への熱意と努力、それが成功すると決まってそれを追うように生じる耕地開発へのインセンティブ、樹林の消失による砂の被害の再発、失って初めて気づく砂防林の大切さへの認識等、そんなすべてが現在の森林景観に反映されている。

しかし同じ庄内といっても、実際には各地域によりその自然状況等、事情は様々であり、従って砂防林の造成に対する取り組み方も、地域によって様々であった。例えば、海岸汀線沿いではその自然状況の厳しさゆえ植栽が難しく、本格的な砂防植栽は戦後を待たなければならなかったのに対し、川南地方では藩政時代、既に砂防の意味合いも兼ねた地続き樹林帯を形成していた。

従って、本章においても、その土地利用形態、歴史的変遷等の特徴から、庄内砂丘全体を海岸汀線沿いの海岸砂防林、川南地方、川北地方に分けて、それぞれのクロマツ林の管理と形成について述べていきたい。尚、形成を説明するにあたっては、その形成に大きく寄与していると思われる要因を挙げ、項目別に説明する。

(1)海岸砂防林

1.形成

植栽樹種

海岸砂丘林の大半は人工林であり、昭和26年以降、国営による砂防植栽が行われた。この作業は昭和38年度をもって終了し、それ以降は海岸林の保護が重点となっている。植生としては、海岸に近い前線部から順に砂草(ハマニンニク等)、低木(アキグミ等)で砂地を安定させた背後にクロマツが植えられている。

地形と気候

海岸線から内地にかけて砂丘は面的に広がっている。そのため海から陸への風、雪が激しい。

戦後の国策

明治末期以降、汀線沿いでは無立木地を植栽する村落砂防事業が行われたが、メインであるクロマツを植裁する前にアキグミ等の先駆樹種を植裁するという、藩政時代の技術の蓄積をないがしろにし、活かせなかったこと、2回の大戦で十分な管理ができず、逆に乱開発を黙認してしまったこと等もあり、どれも失敗に終わった。戦後の国営事業はこうした反省の下、先駆樹種、そしてクロマツという藩政時代に行われた方法をとった。したがってこの海岸砂防林は、歴史は戦後と新しいものの、藩政時代からの砂防に対する人々の営みを反映していると言うことができるであろう。

2.管理

国有林であるため、地元の林野庁の下部組織である酒田森林管理センターが管理・運営している。具体的には毎年区画を決め、その区画で本数の調整伐を行っている。そして、その他にも様々な作業が年間を通して行われている。まず砂防垣の補修。部分的に壊れてしまった砂防垣の補修作業は、海風が本格化する冬を迎える前に行われる。また、ハマニンニクなどの砂草やクロマツの植栽は2月から3月の作業である。これらに加え、近年ではマツクイムシによる被害、広葉樹の進入等によって生じるクロマツ林の空洞劣化等に対処する森林施業も行われている。

また、国有林の中でも、赤川〜十里塚にわたる遺伝子保安林、西浜の保健保安林等、維持管理目的が特化されている地区もある。

しかし、国有林ゆえに住民が勝手に入って作業するわけにはいかず、砂防林と住民との関係は希薄なものになっている。また、民有林に対しては、国側はマツクイムシ対策等に関する指導に留まっており、協議するなどの連携はとっていない。

(2)川南地方

1.形成

単独のリーダーによる指導

川南地方では藩政時代、佐藤太郎右衛門とその子孫が川南全体で唯一リーダーシップを取り、広大な砂丘地の植林を成し遂げた。これは川北地方において、川北内の各地域でそれぞれ任命された植付け役がおのおの砂防植栽を進めたため、川北全体としてまとまりがなかったことと対照的である。そして彼は次々と新しい集落を開拓し、農業を発達させるなど、地域の発展に貢献した。そして新しい集落を開発し農民に分割する際に、畑地−樹林−畑地・・という地続き山の形態を構築した。そこでは樹林は海側から来る飛砂や風を防ぐだけでなく、肥料木や生活資材を農民に提供する役割を果たしていた。その結果、樹林の一つ一つは小さなものになった。また、短冊形の細長い土地区画はこの頃既に見受けられた。そしてその所有は、くじ引きで決められていた。

図-13 川南砂丘十里塚村の土地割(立石友男、1989、「海岸砂丘林の変貌」より)

土地利用に関する住民の合意形成・協力

川南地方では比較的飛砂も少なく、海岸沿いの村落でも砂丘背後の低湿地に領域を持っていたため、藩政時代から農業的基盤を備えていた。そして砂丘の固定も既耕地の保護を目的とした砂防植栽が個人個人で行われていた。

そのため、明治時代初期の森林官民有区分では、自己の所有地という慣行が成立し既に多くの土地が耕地化されていた川南地方では、残りの林野が3等官林(質の高い順に1等、2等・・と区分する。要するに、あまり良質でない林野)に編入された。(藩政時代に村入会によって良質で広大な樹林を築き上げた川北地方では、そのほとんどが1等官林として没収された。非常に対照的である。)そしてそれらはやがて不採算林とみなされ、地元の人達に払い下げられ、開発にさらされることになる。

というのも、訴訟などによりそれらの林野を民有林として引き戻すには莫大な費用がかかった。したがって地元住民によって明治末期に民有林として取り戻されるやいなや、目先の利益追求や訴訟費用の捻出のために、林野は乱伐されたのである。

そこで森林を保全する動きが起こり始めたのである。そこでは保安林の指定を最小限に留め、その他は指定林として幅10間ほどの樹林帯を南北に列状に設ける方針で話は進んだ。これが上記にも述べた川南地方における特徴的な土地利用のルーツである。

昭和18年の国策

昭和18年には農地整備を目的に、国が農地開発営団を立ち上げ、民有地を全て買収し、「10間クロマツ林、その中に2間道路・49間畑地」という列状構造を南北に展開した。この構造は日当たり的にも都合が良く、営団の対象とならなかった場所においても、その後同じ様式を取り入れたという。

2.管理

川南地方においては、列状のクロマツ林とその他のクロマツ林ではそれらに対する人々の働きかけが異なっている。それぞれについて以下で述べる。

列状のクロマツ林

畑地・果樹園の合間を南北に走るクロマツ林は、各農家に委ねられており,管理水準はバラバラであったが、その必要性は十分に認識されていたようである。その証拠に、法的担保がないにも関わらず、クロマツ林が開発されることはなかった。また、保安林指定を先に行い、それに沿って耕地開発を誘導していく動きもあった。

畑地・果樹園の所有者としては、クロマツ林の手入れを行いたいところであるが、そこから収入が見込めないことや人手不足により実現できないというのが現状である。尚、酒田市内には林家はほとんどおらず、行政や市民による酒田森林組合は、市内の森林保有者が組合員であり、森林の管理活動支援を行っている。

その他のクロマツ林

クロマツ林の保全活動の対象は主にこちらであった。平成10年の大雪で数千本のクロマツが倒れるという事態以来、クロマツ林の維持・管理の充実が訴えられ始めたのであるが、その際に行政に政策を求めていくだけでなく、自分達自身で何かできることはないかと、市民活動が芽生え、保全活動の主体となった。

市民活動は川北よりも川南で盛んであったが、この理由としては川南の樹林がそれぞれ小規模なため林内に入りやすく施業・管理が行いやすかったこと、施業活動の効果が見えやすくインセンティブが働きやすかったことなどが挙げられる。

具体的な活動内容の例として、以下では酒田市立十坂小学校における取り組みについて紹介する。

<酒田市立十坂小学校における砂防林づくり>

この活動は、自分達の暮らしを守ってくれる砂防林を、恩恵を受けている住民が自らの手で守っていこう、というスタンスのもと、庄内総合支庁森林整備課の梅津勘一氏の指導により行われている。

対象地域は平成10年11月の大雪によりひどい雪害をうけた十里塚地区西側の保安林と、不毛の砂地であった酒田市美術館脇の保安林である。そこで学校、PTA、保護者の理解と協力のもと、植林、枝打ち、学習発表会、砂防林の手入れから得られる材料を使ったリース作りなどを行っている。

(2) 川北地方

1.形成

植栽開始時における多数のリーダーの存在

川北砂丘では1700年代の中頃になると、砂の影響による川の氾濫のため、耕地の水没が深刻化した。またかつて製塩が盛んであり、そのための燃料として樹林が大量に伐採されていたため、土地は禿げ山状態になっており、飛砂の影響を受けやすく砂丘の固定も進まなかった。これらの要因と村落で採草地が不足していたことから、川北では砂防植栽が始まった。

藩政時代の砂防林造成において、川南地方では佐藤太郎右衛門一族が単独で地区全体を指揮したのに対し、川北地方では集落毎にリーダーが存在し、彼等が自分たちの集落内でそれぞれ砂防植栽を進めていた。個々の集落内においては入会林の創設など団結力が見られたが、川北地方全体としてはまとまりに欠けていた。

藩政時代の入会林制度、明治時代の国策

砂防植栽当初は土地が荒れ放題であった川北地方であるが、村落内で入会林を創設し一致団結して植栽を行ったため、幕末時には立派な成林が形成されていた。そのため、明治初期の官民有区分においては1等官林に編入された場所が多く、その後は伐木や耕地化も行われなかった(許されなかった)。

また、数々の訴訟や引戻願いの末ようやく民有地となった後も、農地の開発は川南地方と比べてあまり進まなかった。この理由としては、後述するような地形・気候要因に加えて、明治時代になっても村落間の境界設定すら曖昧であったことからもわかるように、土地所有という概念が発達していなかったこと、集落間の団結が希薄であったことが考えられる。

地形と気候

川南に比べ川北では自然条件が厳しいため、森林を面的な広がりをもって残すしか術がなく、川南のような耕地開発が望めなかった。そのため、砂丘の最も高い位置に厚みをもった広範囲の樹林を面的に残すなど、自然地形を活かした土地利用が未だになされている。また鳥海山の湧水にも恵まれ、もともと後方の水田が発達し、産業の基盤はそちらであったことも耕地開発が進まなかった理由である。

2.管理

面的な広がりのある樹林帯はそもそも中へ入りこむことすら難しく、人々の意識は向かなかった。また、施業活動の効果が見えにくいため、ボランティア等の市民活動は活発でない。藩政時代に入会林を設定し丹念に森林を作り上げ、明治時代以降も1等官林として規模の大きな樹林帯を大切に維持してきたが、それがかえって現在の施業・管理を困難にしてしまうという皮肉な話である。

4.庄内砂丘林全般の現状と課題

庄内砂丘における砂防林の造成の目的は、海から来る風や砂の被害を防ぎ、砂丘地に農地を開発することの他に、砂防林から生活に必要な燃料や堆肥の原料を得ることでもあった。しかし、燃料革命後の今日においては、松葉や枯れ枝などの有機物はもはや資源ではない。したがって直接の恩恵をもたらさないクロマツ林は人々から見放され、林床には有機物が堆積し、さらには広葉樹の侵入、マツクイムシの被害が進んでいる。また人々も飛砂の脅威を知らない世代になり、かつての白砂青松は存亡の危機に瀕していた。

そのような中、平成10年11月、雪の重さで数千本のクロマツが倒れ、この被害の報道と共にクロマツ林の整備の必要性が叫ばれ始めた。市民によるゴミ拾い、枝打ち、除伐などのボランティア活動、学校における体験学習など、市民がクロマツ林の歴史を学び、現状を知り、今できることは何かを考える機会が次々と創り出されている。

しかし、今後のクロマツ林の方向性については意見の対立もある。白砂青松のクロマツ林として維持していくか、それとも森林としてより発達段階にある針広混交林として維持していくかという問題である。いずれの方向にせよ、きちんとした継続的な施業・管理が必要ではあるが、そのベクトルは全く違う方向を向いている。

クロマツ林はそもそも遷移段階の森林である。土壌養分の少ない砂丘の地では元来広葉樹は生育せず、かろうじて生育しえたのがクロマツである。その成長と同時に林内の気象条件が緩和され、林床が発達し養分が蓄えられ、その結果広葉樹や下草が繁茂するのはむしろ自然の成り行きである。多様の樹種が混在する森林ほど生態的には良く、そのような自然林は藩政時代の植栽人からしてみたら、まさに理想そのものであろう。

しかし現在のクロマツ林は藩政時代から300年以上も、庄内の人々によって育まれてきた歴史的遺産である。そして庄内の人々にとって、クロマツ林は単に砂坊機能を果たすべきものでなく、原風景そのものである。そうした人達は、針広混交林への遷移がたとえ生態的、機能的にみて妥当なことであったとしても、それを容易に受け入れることはできない。やはり人間は、歴史を振り返ってもそうだが、連続性の中で生きている。今クロマツ林を放棄するということは、数百年の歴史の流れを分断、消滅させてしまうということでもある。また、衣服をはじめ、全てのモノは単なるモノではなく、その所有者のアイデンティティの一部である。そうした考えにおいては、土地や景観というものは、まさにそこに暮らす人々のアイデンティティと切っても切れない関係にあろう。未来の世代を生きる人々が、自分達のアイデンティティを、自分達が生まれ育った土地や景観に見出せなかった時、何かが狂ってしまうのではないか。

<西浜国有林 密度管理、枝打ち、林床整備が徹底され、まさに白砂青松>

生態的、機能的にみて妥当な針広混交林、自然林へと誘導していくか、原風景としての白砂青松をこれからも維持していくか、これはどちらか一方と白黒つける話ではないであろう。海岸汀線沿いの犠牲林帯や住民が親しむ保健保安林、混交林化が進む背後地の樹林ではそれぞれその存在意義が異なるからである。従って、今後は各区域にごとに、保全方法・方向性は多様なものになってくるであろう。しかし、どのような場合であっても、上に述べた人々と土地・景観との関係が常に留意されていることが望まれる。そしてこうした魅力ある景観を、もっと他の地域の人々に対してアピールしてもよいのではないか。列状の樹林を海岸汀線と平行に並べる構造が海岸砂丘農業にとって有効なことは先にも述べたが、実際にそのような構造を取っているのは日本全国でも庄内ぐらいである。地域に特徴的な景観であるだけでなく、まさしく希少価値である。また、列状構造がもたらすシークエンス景観は、魅力的なレクリエーション要素になり、多くの人々を惹きつけるであろう。

このように、庄内砂丘クロマツ林を保全だけでなく、積極的に活用していくことが今後の課題であると思われる。

引用参考文献

- 1)立石友男(1989) 海岸砂丘林の変貌 大明堂

- 2)酒田営林署(1983) 海岸治山事業概要

- 3)北村昌美(1996) 飛砂と戦う文化遺産 森林−日本文化としての 地人書館

- 4)井原俊一(1997) 日本の美林 岩波新書

- 5)樋口忠彦(1976) シークエンス景観 土木工学体系13 彰国社

- 6)梅津勘一(2001) 庄内砂丘の海岸砂防林の現状と保全について

- 7)酒田工事事務所、庄内森林管理署(2001) みんなで考えよう、庄内砂丘のクロマツ林

- 8)河合英二(2000) 海岸防災林の最近の問題点 山林(2000・10)